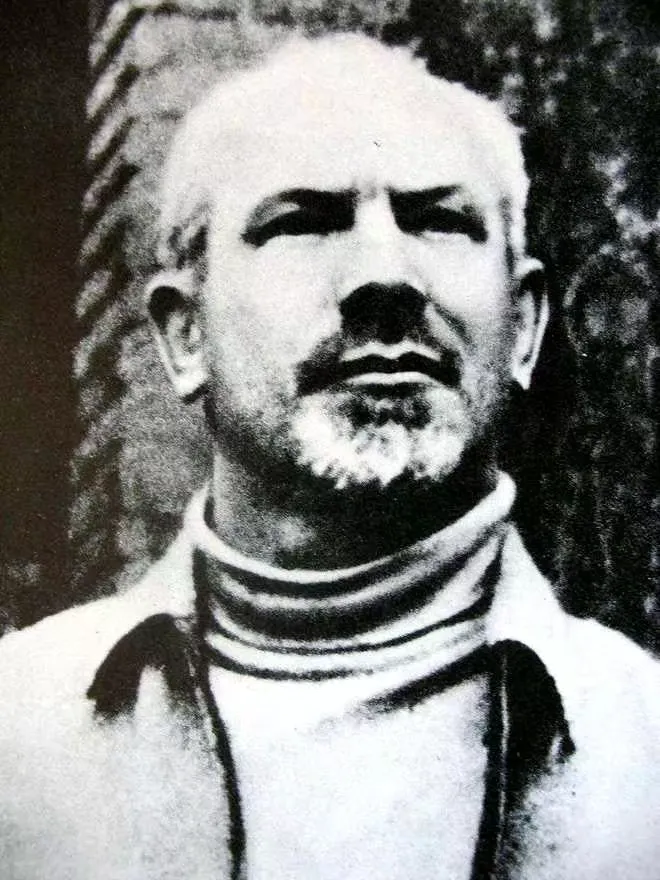

1938年3月31日,延安的天空格外明朗。这一天,白求恩终于抵达了这片他心向往之的土地。从遥远的加拿大来到中国,他带着援华医疗队,怀揣着对国际主义和共产主义的坚定信念。他穿着高领毛衣,留着胡须,眼神坚定地望着远方,仿佛已经看到了未来的希望。这一天,对他来说意义非凡。

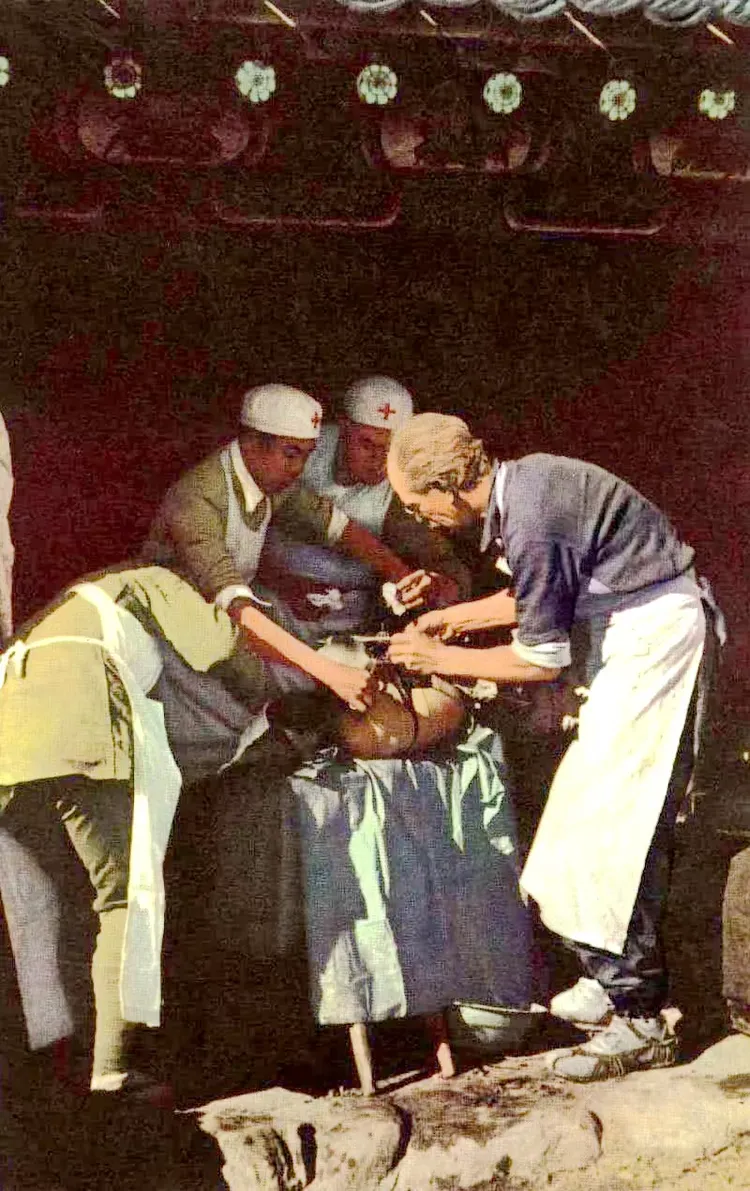

白求恩不仅是一位医生,更是一位国际共产主义战士。他在中国的674个日夜中,创造了无数个“第一”。初临中国、初至延安、初见毛主席、初见黄河,这些经历都深深铭刻在他的记忆中。他首次为中国人做手术、首次输血、首次培训、首次编写教材,再到建立第一支流动输血队、第一所模范医院、第一个卫生学校、第一支医疗队,他用行动诠释着对中国的热爱。他把中国人民的解放事业当作自己的事业,这是国际主义的精神,这是共产主义的精神。

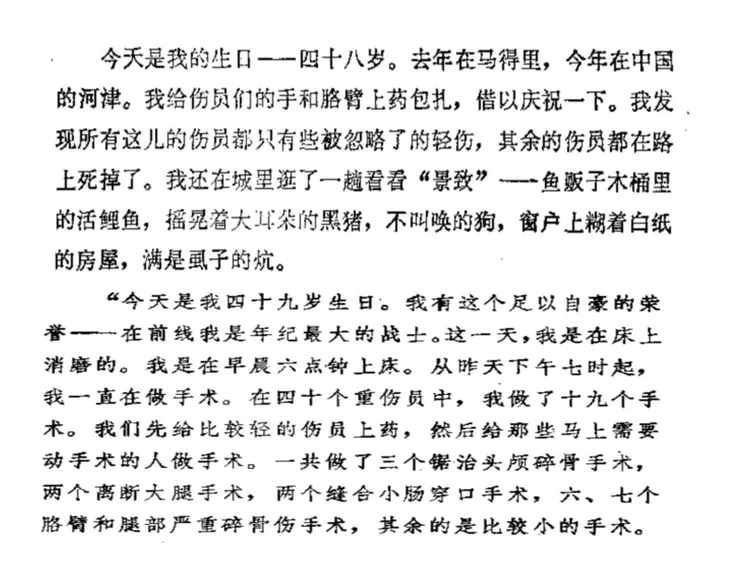

白求恩的48岁、49岁生日是在中国度过的,这让他与中国结下了更深的缘分。1938年3月4日,他48岁生日那天,正在前往延安的征途中,战火纷飞,却未能削减他的热情。而1939年3月4日,他49岁生日那天,他坚守在冀中抗日前线的手术台上,以救死扶伤的方式庆祝自己的生日,这也是他在中国度过的最后一个生日。他把每一个病人都看作是自己的兄弟,自己的父亲,甚至比亲人更为亲近——他们是他的同志。

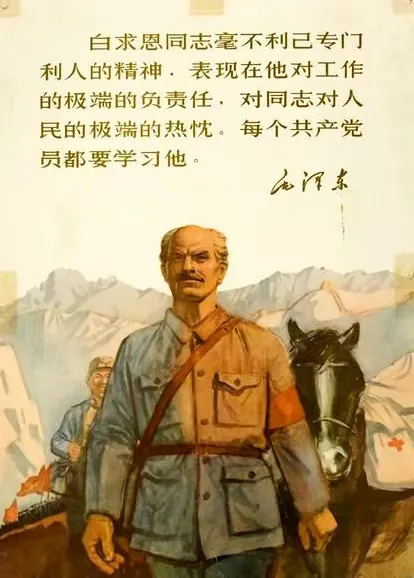

从前线回到延安的人提到白求恩,无不佩服,无不为他的精神所感动。晋察冀边区的军民,凡亲身受过白求恩医生的治疗和亲眼看过白求恩医生工作的,无不为之感动。他毫不利己专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱,对技术精益求精。

1939年11月12日清晨5点20分,白求恩不幸离世,年仅49岁。他将自己短暂而光辉的生命献给了中国的抗日战争。晋察冀军民怀着崇敬之情,敬献了诸多锦旗,如“白求恩,我们的同志!”“白求恩,我们的战友!”“白求恩,我们的医生!”“白求恩,我们的模范!”“白求恩,我们的导师!”“白求恩,我们的卫生顾问!”“白求恩,我们的恩人!”

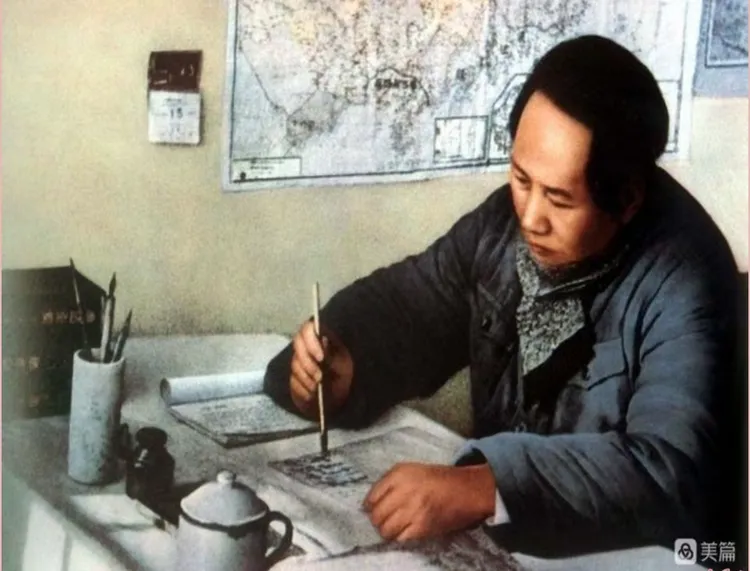

毛主席在1939年12月21日怀着无比悲痛的心情,撰写了著名的《纪念白求恩》悼念文章。毛主席指出,一个外国人,毫无利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是国际主义的精神,这是共产主义的精神,每一个中国共产党员都要学习这种精神。毛主席号召我们,要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

1953年白求恩墓迁到石家庄华北军区烈士陵园,这里有白求恩纪念园,这里有白求恩的雕像和白求恩墓,人们献花祭奠他。他的形象永远留在了中国人民的心中,他的精神也永远激励着我们前行。每当人们走过白求恩纪念园,看到他的雕像,都会想起他在中国的那段岁月,想起他为中国人民的解放事业所做出的贡献。

白求恩微型收藏馆由白求恩精神研究会医院报刊与新媒体传播委员会会长、河北省人民医院原党委副书记纪委书记隋芳创建,馆内珍藏着800余件与白求恩相关的珍贵藏品,这些藏品不仅见证了白求恩在中国的光辉岁月,更彰显了收藏者对这位国际主义战士的深切怀念与崇高敬意。