缅怀白求恩的翻译和助手琼·尤恩护士

琼·尤恩,一位来自加拿大的护理专家,亦是白求恩的得力助手与翻译。她不仅在护理领域展现出卓越才华,更以坚定信念投身国际主义事业。在抗日战争的烽火岁月中,她与白求恩一同跨越重洋,来到这片饱受战火洗礼的土地。她用专业知识和无私奉献,为中国人民的抗日斗争注入了强大的力量,成为中国人心中永远敬重的国际主义战士,其父亲是加拿大共产党领导人之一。

1938年1月8日,白求恩率领一支由加拿大和美国医护人员组成的医疗队,从温哥华扬帆启程,奔赴中国。尽管他未曾踏足这片土地,也不通晓中文,但琼·尤恩的加入弥补了这一缺憾。她曾在中国生活多年,一口流利的汉语使她成为白求恩最理想的翻译与助手。为了支援中国人民的抗日斗争,她毅然辞去工作,与白求恩一同踏上征程。同年3月31日,医疗队抵达革命圣地延安,毛主席亲自接见了白求恩及其团队。

1938年4月1日夜晚,毛主席在窑洞中热情接见了白求恩与琼·尤恩。抵达窑洞前,一名警卫对琼·尤恩的身份感到疑惑,白求恩解释后,两人才被允许进入。毛主席站起身,面带微笑地迎接他们,并与他们握手致意。窑洞内,除了毛主席,还有一位秘书在场。毛主席仔细查看了白求恩带来的加拿大共产党的相关证明文件,并表示将白求恩的组织关系转入中国共产党。在交谈中,毛主席询问了琼·尤恩的中文学习经历,并提到五台山急需医疗人员和药品支援。白求恩毫不犹豫地表示,愿意前往任何需要的地方。毛主席还与琼·尤恩轻松交谈,询问她是否觉得白求恩与列宁有几分相似,窑洞内洋溢着欢声笑语。

在延安,琼·尤恩起初随白求恩在边区医院手术室协助工作。然而,当白求恩奔赴晋察冀前线时,他决定将琼·尤恩留在后方医院担任护士长,为八路军培养医护人员。1938年6月中旬,琼·尤恩来到山西岚县,这里是贺龙司令部的所在地。贺龙、肖克等将领接见了她,她对这些红军将领的传奇故事早已耳熟能详,见到他们时激动不已。在岚县,琼·尤恩不仅参与医护工作,还协助制定了换药、包扎、取出弹片、处理小骨折以及接生等操作规程,并为卫生员提供培训。之后,她辗转长沙、桂林等地,于1938年11月20日经越南转香港抵达上海。随后,她在新四军后方医院工作了半年左右,直到1939年6月初才返回加拿大。她的中国之行历时一年半,为中国人民的抗日战争作出了不可磨灭的贡献。

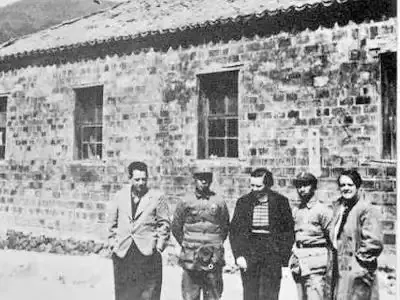

右二为琼·尤恩,她正为新四军的伤员进行手术。1939年5月,琼·尤恩因病不得不匆匆离开皖南新四军驻地,乘船返回加拿大。

琼·尤恩后来得知白求恩不幸离世的消息,悲痛万分。1987年,琼·尤恩去世后,她的女儿遵照她的遗嘱,将她的骨灰送往中国,安葬在白求恩墓的旁边。她在遗嘱中深情写道:“我的心留在了那片土地上。”

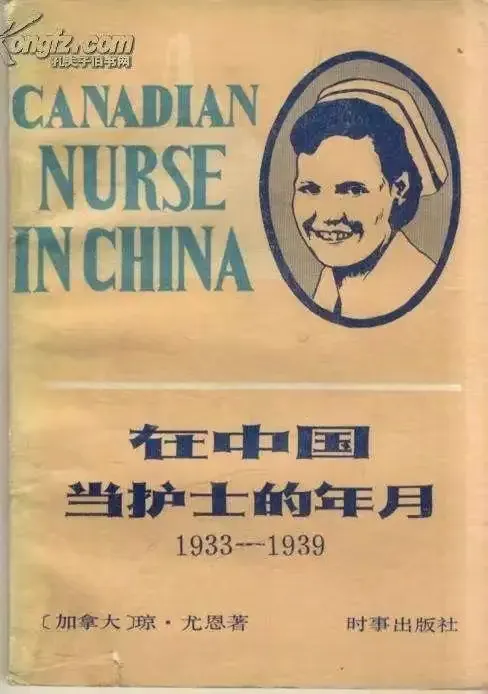

琼·尤恩在中国从事护士工作期间,经历了无数艰难困苦,但她始终坚守岗位,与当地医护人员并肩作战。回国后,她撰写了《在中国当护士的年月》,以此纪念那段难忘的经历。

中华民族是最重情义的民族。在国家危难之际,琼·尤恩不顾个人安危,毅然来到中国,将人生中最美好的年华奉献给了这片土地。她不仅医治了无数伤员,还极大地改善了当地的医疗设施与技术条件,培养了大量的护理人员。然而,这份无私的奉献也让她付出了健康的代价。

1985年,73岁的琼·尤恩在女儿的陪同下,坐着轮椅再次来到中国。她受到了中国朋友的热情接待,这份深情厚谊让她倍感温暖。她对中国的付出,我们不应遗忘,而她身上所展现的大爱精神,更值得我们永远歌颂与宣扬。

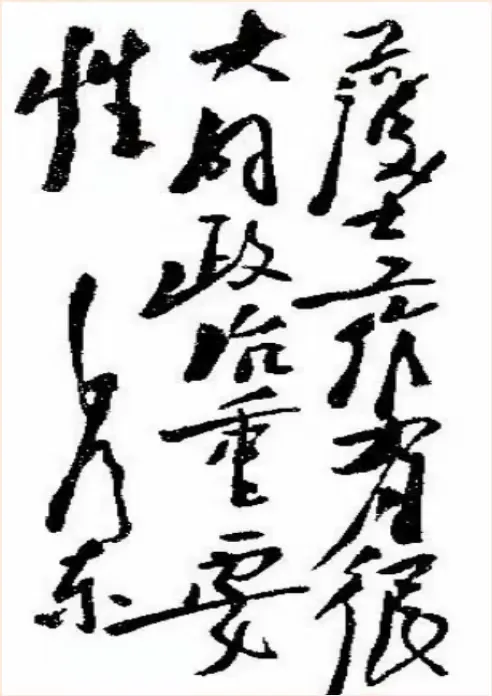

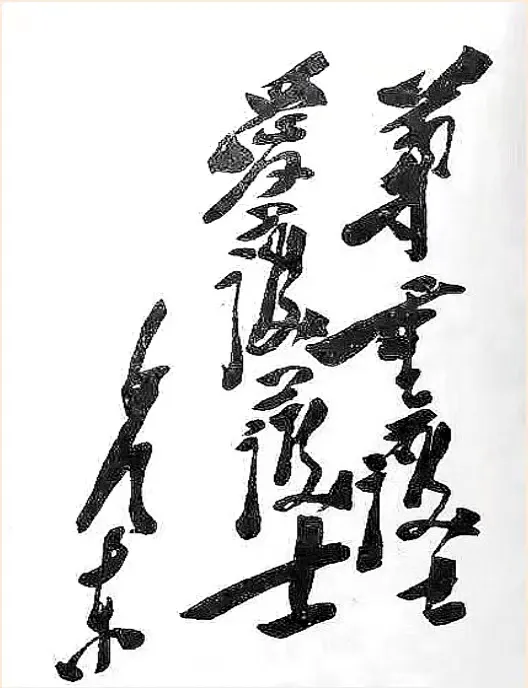

毛主席十分重视与关怀护士工作,曾于1941年、1942年在国际护士节到来之际,先后两次亲笔题词:“护士工作有很大的政治重要性”和“尊重护士,爱护护士”,对护士和护理工作予以了高度评价和巨大鼓舞。